우리 내부에 잠재한 원천적 힘을 발견할 때마다 크나큰 감동에 젖곤 한다. 내가 자주 인용하는 게 우리 역사상 가장 광휘의 불꽃으로 불타올랐던 600여 년 전 세종대왕 시대다. 그 시대의 가치를 새롭게 주목해 보는 건 여러 면에서 위대한 교훈이 된다. 세종대왕의 어떤 면이 오늘날 우리가 가진 문제를 푸는 일단의 해법이 될 수 있을까? 600년 전 역사에서 무엇을 배울 것인가? 이 점을 짚어보도록 하자.

세종대왕이 태어난 때는 1397년이었다. 1368년 중국에서는 명(明)이 건국되었으니 그로부터 28년이나 지난 해였다. 또 한반도에서는 조선이 건국한지 5년이 지난 뒤였다. 명나라 건국부터 들먹인 것은 세계사적 패권이 어떻게 변했는지 거시적 안목에서 보기 위함이다. 명이 들어서기 전, 원(元) 제국 하에서 세계 질서는 강력한 문명의 교류가 일어나는 세계화 현장이었다. 이슬람 문명을 원천으로 하는 과학기술은 명에 이르러 더 이상 발전하지 못하고 정체를 맞이했다. 이 시기 신속하게 내부 안정을 꾀한 조선은 관심을 밖으로 돌렸다. 새로운 세상의 도래를 감지하며 거대한 인류사적 과학기술 기회 앞에 우뚝 선 것이다. 이 점은 자신의 시대적 소명을 알고, 무엇을 해야 할지 세종이 정확히 인식한 것을 뜻한다. 세종을 평가할 때, 국왕으로서 한 시대 넘어 차른 시대로 끌어간 영명함이 여기에 있다 하겠다.

세종은 거대한 패러다임 전환기에 선진 문물의 벤치마킹을 통해 신생 조선에 기회를 부여하고, 외부에서 빌려온 것도 조선의 항아리에 집어넣어 새롭게 주조(鑄造)해 냈다. 밖의 것을 안으로 끌어오는 ‘내발(內發)’을 통해 최초로 발의하는 ‘초발(初發)’을 승화시키고, 이를 다시 세계사적 유산이 되게 하는 ‘외발(外發)’을 통해 원천과 응용이 어우러지는 전 지구적 차원의 문명사를 주도했다. 예컨대 창조의 원류는 이슬람 유산이었으나 이를 새롭게 조선에 맞게 독창적인 것으로 승화시켜 낸 ⟨일성정시의(日星定時儀)⟩가 대표적인 예이다. 이 기계장치는 낮과 밤에 시간을 측정하는 시계로 이슬람의 기술을 벤치마킹해서 만든 것이다.

시계 장치의 수학적·과학적 원리는 연원이 유구하다. 로마제국의 발걸음과 함께 하며, 그리스의 위대한 수학과 이집트의 천문학, 그리고 저 아랍세계의 역법 및 질학(質學) 등 장구한 인류사적 과학 전통이 함께 녹아 있다. 세종 시대 과학 기기를 만나면 나일 강 삼각주에서 토지를 측량하던 인류의 오랜 수학적 족적과 만나게 되고, 하늘에 다가가려 했던 이집트 왕들의 염원과 함께 하며, 저 위대한 그리스의 과학자들과 만난다. 이런 경험은 감격 이상, 우주적 감응으로 다가온다.

세종의 탁월성은 국왕으로서 스스로 자신의 ‘독특한 역량(distinctive competence)’을 알고 국운 융성의 기회로 삼은 것이다. 새로운 다이내믹 코리아의 원동력은 여기에 기반을 둔다. 가치를 찾아내고, 혁신시킴으로써 국가적 경쟁력을 한껏 드높였다. 세종시대의 주요 발명품들을 보면 펄펄 나는 글로벌 현장의 현주소를 알 수 있다. 그 위대한 혁신의 장은 손에 잡힐 듯 눈앞에 다가온다.

벤치마킹은 창조적 초발 혁신을 위한 과정이었다. 이를 위해 세종은 장영실로 하여금 우리만의 독창적인 시계를 만들어 낼 것을 주문한다. 이에 장영실은 중국 송・원대의 모든 자동시계와 이슬람의 모든 물시계에 대한 문헌을 샅샅이 연구한 끝에⟨옥루(玉漏)⟩를 만들어냈다. 일련의 창조적 과정에서 조선 정부는 놀라울 정도의 개방성을 보여주기도 했다. 그 예로 세종 정부의 대조회시에 회회교도(回回敎徒, 이슬람교도)들이 참석하였던 것을 들 수 있다. 이들이 대조회에서 이슬람 경전을 암송하자, 예조에서 주청해 이들로 하여금 기도(祈禱)하는 의식을 폐하도록 명령한다(세종 9년 4월 4일). 조선 사람이 되었으면 조선 풍속에 따르라는 취지였다.

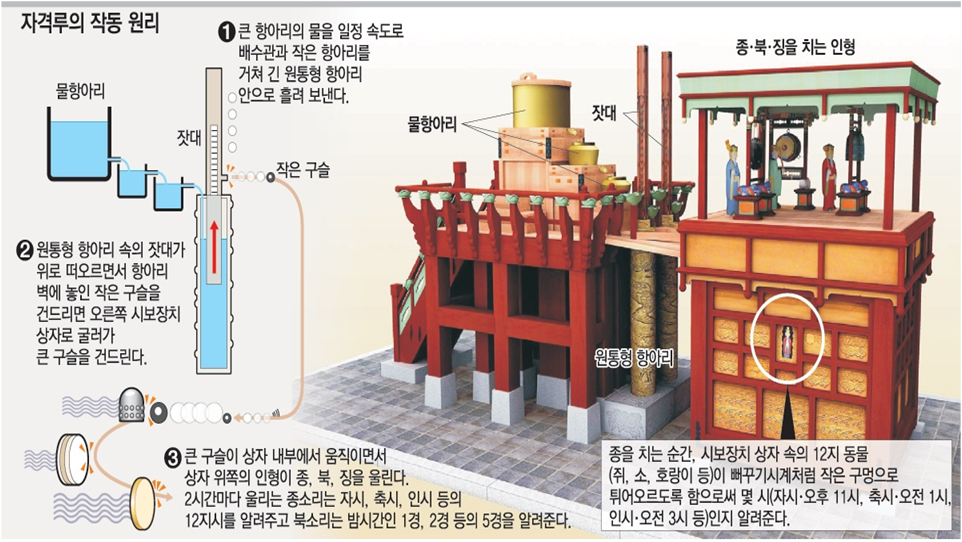

전 지구적 차원에서 오랜 시간 집적된 과학기술은 마침내 물시계의 완결판이라 할 수 있는⟨자격루(自擊漏)⟩를 향해 달려간다. 이 물시계는 중국 역대 자동 물시계의 장치에 한국 전통 기술에 나타나는 기계 장치(역대 왕조의 예부터 전해오는 각각의 표준 시계로서의 물시계) 에 다시 이슬람의 자동시보장치 원리를 결합시켜 만든 것이다. 이슬람이나 중국 기술면에서 보면, 발상지로부터 그 지역을 넓혀 새로운 환경에서 그 지역의 전통 기술과 결합해 새로운 기술 표준의 기원이 되는〈확산기원(diffuse origin)〉의 전형적인 예가 된다. 다른 한편 인류학적 지식을 빌어 설명하자면, 어느 특정 지역에서 생겨나 여러 지역으로 퍼진 후에 광대한 지역에 걸쳐 동시에 진화하는〈다지역 연속성설(multiregional continuity theory)〉의 예를 보여주고 있다. 과학적 성취로서 자격루의 의미는 이처럼 크다. 한마디로 글로벌 기술이 습합(習合)된 과학기술의 최고봉이라 할 수 있다. 각 부분에 쓰인 원천 기술을 구체적으로 나열해 보면 다음과 같다.

첫째, 공이 굴러 떨어지면서 시간을 알리는 장치는 13세기 아랍 세계의 알-자자리 제3・제4 물시계의 원리에서 가져온 것이다.

둘째, 수수호(물받이 통)의 방목(方木) 장치는 알-자자리의 제7시계의 원리에서 가져온 것이다.

셋째, 공을 이용한 인형 작동장치 중 핵심장치인 숟가락 기구는 비잔틴의 필론(Philon)과 헤론(Heron)의 자동 장치에서 가져온 것이다.

넷째, 부력에 의해 부전(浮箭)이 떠오르는 수직 이동 간격과 부력에 의한 1차 신호를 공의 낙하 운동과 지렛대의 움직임과 격발로 증폭시켜 시보장치를 작동케 하는 2차 신호를 얻어내는 특별한 장치는 장영실이 개발해 낸 우리만의 독특한 장치이다.

다섯째, 인형이 위아래로 오르내리는 점핑 잭(Jumping jack)방식도 장영실이 개발해 낸 우리만의 독특한 장치이다. 이 모든 글로벌 기술, 인류 문명의 전 기술이 총결집돼 자격루는 완성된다. 요즘말로 전 지구적 기술 통섭이 이루어진 셈이다.

이 프로젝트가 얼마나 뜻 깊었는지는 세종이 직제학(直提學) 김빈(金鑌)으로 하여금 짓게 한 ⟨보루각명병서( 報漏閣銘幷序)⟩에는 이렇듯 자부심 넘치는 표현이 엿보인다.

“거룩할 사, 이 제도는 하늘에 따라 법을 만드는 것이니, 천지조화가 짝지어서 범위(範圍)가 틀림없네. 적은 시각 아껴 써서 모든 공적 빛났도다. 그 나라에 사는 백성 스스로 감화하여 어기지 아니하네. 표준을 세우고서 무궁토록 보이도다.(偉玆宏規, 順天作則。 制侔造化, 範圍不忒。 念玆寸陰, 用熙庶績。 折柳其藩, 民自不惑。 爰立準程, 昭示無極)”(세종 16년 7월 1일)

한 치의 어긋남도 없이 매우 정밀할 뿐만 아니라 시각의 표준을 세웠다는 것이다. 자격루는 처음에는 나무로 프로토 타입(Proto Type)을 만들고 뒤에 가서 본격적으로 시제품을 개발했다. 국가 기밀 시설로 외국사신에게도 공개하지 않았다. 다만 아쉬운 점은 기술 확장성의 문제였다. 그리스의 천재 발명가 헤론은 지레, 바퀴와 축, 활차, 쐐기, 나사 이 5가지를 기계의 핵심 원리라고 말한 바 있다. 만약 자격루가 물[水]대신 나사 같은 톱니를 이용했더라면 응용성은 훨씬 넓어졌을 것이다. 톱니는 이후 인류 역사상 모든 동력 장치의 원형이자, 기계를 구성하는 원형 기술인 까닭에서다.

그런데 조선 물시계의 원형은 무엇일까? 고대 그리스의 물시계이다. 그리스 물시계는 시간과 날수를 1년 동안 계속 새길 수 있었고, 급수실린더에는 작은 배수구멍이 있어서 일정한 수압과 일정한 유출량을 유지할 수 있었다. 두 번째 실린더에는 부표가 있고, 맨 위에 달려 있는 천사상이 오른쪽 눈금이 있는 원통상의 시각을 가리켰다. 모양 면에서 자격루와 매우 닮아 있다. 다른 점이 있다면, 톱니바퀴와 탈진기가 있었다는 점. 이것들은 어디서 난 것일까?

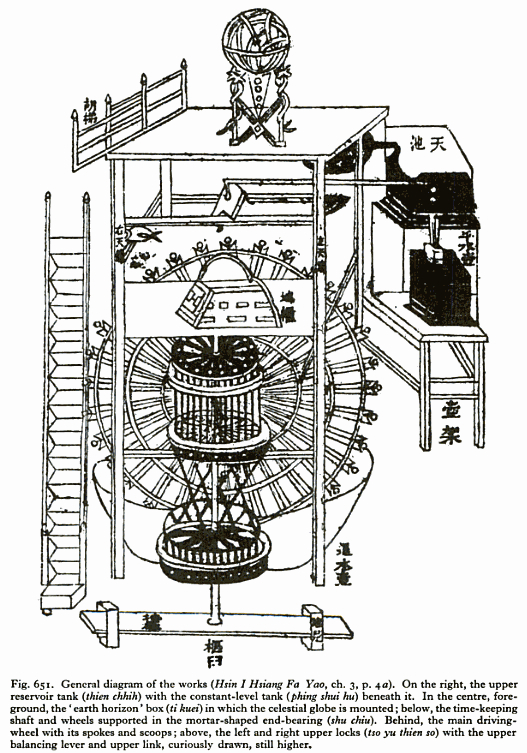

이 같은 정교한 시계의 비밀은 1950년이 되어서야 풀렸다. 조셉 니담 교수가 여러 사료를 조사해가다가 어떤 도해를 하나 발견했는데, 그것이 탈진기였던 것이다. 그 장치는 1088년에 중국의 관리 소송(蘇頌)이 만든 것이었다.

(가)

(나)

(가) 모로코 페스(Fes)에는 1308년에 아브 알 핫산 알리 이븐 아메드(Abou al Hassan Ali ibn Ahmed)가 만든 ’다 알 마가나(Dar al-Magana, ‘시계의 집(Clockhouse)'이라는 뜻)‘라 불리는 거대한 물시계 장치의 정면 부분이 아직도 남아 있다. 건물 내부에는 그리스의 물시계와 흡사한 장치가 있고, 지붕 밑에 배열된 목제 꼭지로 작은 돌을 떨어뜨리는 구조로 되어 있다. 돌은 한 시간에 한 개씩 떨어져 6미터쯤 아래쪽에 있는 종을 친다. 만일 종소리를 듣지 못했더라도 똑같은 장치에 의해 한 시간마다 열리는 아치형 문의 위치에 따라 시간을 알 수 있도록 되어 있다. 이 장치는 자격루의 원리와도 같다. Source: 14th century Water clocks in Fes, Morocco.(Bu Inaniyah Madrasah) , Walter B. Denny Islamic Art Slide Collection

(나) 중국 물시계의 설계도는 1088년에 중국인 관리 소송이 만든 것으로 오른쪽 물통에서 흘러나온 물이 직경 3.3미터의 물받이를 채운다. 이 탈진기는 각 물받이가 가득 차 그 무게로 수차를 한 단 돌릴 때까지 큰 바퀴를 물고 있다. 15분마다 종이 울리고 나팔소리가 울리며 수차가 삐걱거리며 회전하면, 시각을 알리는 종이를 바른 조각물이 튀어 오르는 구조로 되어 있다. 이 장치에 쓰인 기술도 자격루 제작 시 벤치마크 되었다.

세종이 만들게 한 시계는 동서양과 고금의 모든 시계 원리와 기술이 융합된 당대 최고의 과학 기술 집적체였다. 그런데 세종은 왜 이 물시계를 만든 것일까? 그것은 “천년을 헤아리는 것도 한 시각이 어긋나지 않는 데서 비롯되며, 모든 빛나는 치적도 짧은 시간을 아껴 쓰는 데서 비롯되었다”는 정치에 임하는 국왕으로서의 자세 때문이었다. 국왕은 전 지구적으로 조선은 지금 몇 시를 살고 있는가, 통치자로서 나의 시간은 몇 시 인가를 알고자 했다. 하늘의 시간을 받아 백성들에게 알릴 의무[관상수시(觀象授時)]가 있는 국왕으로서 당연한 관심사일 테지만, 다른 한편 철저히 국가경영 목표를 계측하고자 한 까닭이다.

거의 같은 시기 프랑스 세밀화에 등장하는 기계 시계가 추로부터 동력을 얻고 추가 내려감에 따라 일련의 바퀴기어가 돌아가면서 시계바늘이 움직이도록 고안된 것은 기술적으로 주목할 만하다. 이런 탁월한 기계적 성취는 이후 ‘기어’의 등장과 함께 보다 나은 방식의 기술적 진화를 이루어낸다. 유럽 방식이 기술 표준에서는 여러모로 유리했던 것이다.

(가)

(나)

(가) 자격루 원리. 15세기 당시 세계 최고의 물시계였던 자격루는 탁월한 발상에 비해 추운 겨울에는 물이 얼고, 여름철에는 수분이 증발하는 등 기후(기온)의 영향을 크게 받았다.

(나) 반면 서양의 기계시계는 동력을 전달하는 장치인 기어(Gear)가 서로 맞물리면서 회전하여 회전 운동을 왕복 운동으로, 왕복 운동을 다시 회전 운동으로 변환시킬 수 있어 기계화에 유리했다. 이 기술적 차이는 훗날 동서양간 기계공학과 기술 발명의 차이를 가져오는 주요 요인이 된다. 초기 기술 표준상의 선택 문제는 그 후로도 지속적인 영향을 미쳤다.

세종 식 경영의 진수는 한번 혁신 활동을 하면 적어도 몇 백 년은 지속된다는 특징이 있다. 혁신 자체가 완성형 혁신을 목표로 한다. 물론 그 목적은 백성들의 삶을 편안케 하는 것이다. 모든 혁신은 유교적 철학 원리인 나라의 근본인 백성을 위한 목적에 모아졌다. 그들은 너무나 멋진 국가 경영의 차원을 열어젖히려는 사명감에 불탔다. 세종호를 움직인 힘을 몇 가지로 정리해 보면, 오늘날 우리에게 던지는 메시지가 적지 않음을 알 수 있다.

그들은 이 모든 대역사(大役事)가 국가의 기틀, 왕조 권위를 세우는데 반드시 필요한 과제라는 공감대를 나누었다. 백성의 삶을 개선하는 대역사에 부응한다는 사명감, ‘새로운 조선’이라는 국가 창신에의 확고한 목표, 창업과 수성을 향해 나가는 강력한 비전에의 동의, 국왕 자신의 끊임없는 집념·노력·실력에의 감동, 추진 중인 과제에서 지속적인 성과 창출로 인한 내부 추진력의 강화 등이 작용해 모두 뛰어들어 자신의 소임을 다할 수 있었다. 그것이 그 시대가 광휘 불꽃으로 타오른 비밀이다.

세종시대와 마찬가지로 오늘날 우리는 누구도 감히 상상치 못한 도전을 통해 세상을 바꾸어 놓을 수 있다. 역사적 유산에서 미래를 읽고자 한다면 어제와는 다른 사람으로 변모된 자신을 발견하게 될 것이다. 대저 국가의 운용은 웅혼하고 정밀한 사상을 지닌 자들에게서 나와야 한다. 그것이 시대를 부름을 끌어당기는 힘이다. ⓒ 전경일 인문경영연구소