미로迷路[명사]: 어지럽게 갈래가 져서 한번 들어가면 다시 빠져나오기 어려운 길.

살아있는 나무로 만든 울타리 미로는 유럽에서는 최소 600년 동안 정원과 공원의 특징이었다. 처음 디자인은 복잡하지 않았으나, 점차 일체적으로 조성되어 18세기경에 이르면 복잡한 관목림 미로형 정원이 대유행하게 된다. 초창기에는 주로 심신의 명상을 위해 디자인되었으나, 점차 로맨스와 신사적 오락의 장소로 발전했다.

16세기와 17세기 초부터 전원 디자이너들은 높은 울타리와 복잡한 정원을 추구해 점차 미로형 정원을 조성했다. 이 추세는 유럽 황실 정원을 필두로 확산되었다. 그 뒤 갈수록 더욱 거창하고 복잡한 정원이 나타났다. 대표적인 예가 1690년대 조림된 영국의 햄프턴 코트(Hampton Court) 정원이다. 이는 유럽에서 가장 오래되고 유명한 정원이다. 18세기 미로들은 지금도 프랑스, 덴마크, 이탈리아 등지에 그대로 남아있다.

19세기에 들어서면 울타리 미로들은 신대륙에서도 만들어지며 전세계로 퍼져나갔다. 본토와 식민지 사이의 유행 경과 시간이 근 1세기에 달한 것이다. 그 무렵 유럽에서의 미로 정원은 뻗어가는 국력을 반영하듯 집 한가운데를 중심축으로 하여 분수들, 조각상들, 미로들, 그리고 작은 나무들과 숲들이 균형 있게 배치되었다.

이 시기, 유럽 사회는 왜 이 같이 복잡한 미로 정원에 탐닉하였던 것일까? 그것을 알려면 이 같은 풍조를 잉태한 18세기 전반의 상황을 살펴보아야만 한다. 현대의 모태라 할 수 있는 이 세기는 17세기부터 시작된 ‘이성理性의 시대’를 철저히 계승한 시기였다.

그 무렵 현대의 기본적 생산 양식인 대공장제 공업이 형성되고, 지금의 전형적 정치 제도인 의회제 민주주의의 원형이 만들어졌다. 문화 면에서는 세속주의가 본격화되었고, 종교와 문화가 분리되며 각자 독자적인 길을 걸었다. 언필칭 르네상스와 종교개혁의 총결산이 이루어진 셈이다.

사람들은 권위를 거부했고 시민계급 사상이 바야흐로 꿈틀대기 시작했다. 프랑스의 계몽주의, 영국의 데이비드 흄과 애덤 스미스의 도덕사상, 독일의 칸트 등은 성장하는 시민계급 사상을 대표했다.예술 분야의 변화는 좀 더딘 편이었다. 아직 귀족 독점 분야였던 건축과 미술 분야는 오히려 절대주의 말기의 퇴폐주의적인 면이 현저히 강했다. 이런 풍조를 반영해 섬세하고 화려한 로코코 양식이 유행했다.

이 양식은 우아한 미적 곡선과 꽃무늬의 아라베스크 문양을 특징으로 한다. 이 양식에는 조개 등에서 보이는 곡선이 많고, C자나 S자를 기교적으로 확대해 곡선을 공상적으로 조합한다. 미술 분야에서의 이 같은 특색은 미로 정원과 어떤 관련이 있는지 좀 더 살펴보아야만 한다.

문학에서는 다니엘 디포의 《로빈슨 크루소의 모험》와 조너선 스위프트의 《걸리버 여행기》가 등장했다. 크루소는 고도孤島에 표류되어 신앙에 인도되었고, 걸리버는 인간 세계를 향해 신랄한 풍자를 던졌다.

과학은 18세기에 가장 진보를 이룬 분야였다. 자연과학은 전前세기말 뉴턴 이래로 착실하게 발전을 이뤄 실용 지식이 보급되어 갔다. 물리학 분야에서는 역학(力學)과 관련되어 해석학(解釋學)이 발전하였고, 와트는 증기기관을 개량해 본격적으로 엔진 시대를 열었다. 화학 분야에서는 수소, 질소, 산소가 발견되었고, 유명한 ‘질량 불변의 법칙’이 수립되었다.

그 외에도 생물학, 비교해부학, 고생물학, 조직병리학 등 다양한 학문 분야가 형성되었다. 이 같은 급변은 사람들로 하여금 미스터리로의 조우와 초대를 맞이하게 했다. 그 결과 때때로 영적인 발견과 여행, 또는 다른 영적인 현실로의 탐험에 대한 관심이 촉발되었다. 신비한 영혼의 상징, 복잡성과 혼란의 상징, 신뢰 및 개인적 선택의 문제, 관계 및 경쟁의 원리와 같은 복잡한 18세기인들의 사고가 미로와 같이 얽혀졌다. 이것은 당시 정원의 모양과 정확히 일치된다.

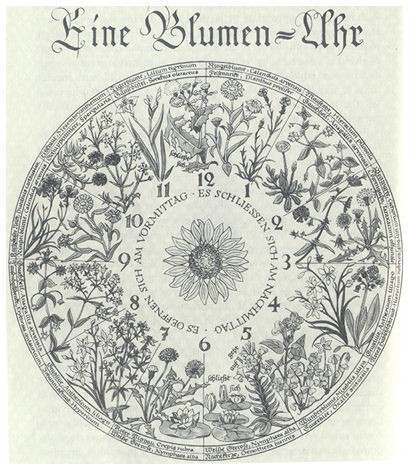

그러던 것이 19세기에 접어들면 유럽 사회에서는 갑자기 시간을 알리는 화단 조성이 대유행하게 된다. 유행의 흐름이 바뀐 것이다. 정원에서는 시간을 알리는 꽃들로 시계가 만들어졌는데, 그것들의 정확성은 지금 생각해봐도 놀랍기만 하다. 각 화단은 문자판처럼 배열되어 그림에서처럼 각 시각을 나타낸다. 꽃잎이 벌어지거나 오므라지는 시간을 정확히 알고, 날이 개어 있기만 하면 30분 이내의 오차로 시간을 알수 있다. 지역에 따라 약간씩 다르긴 하지만 각 꽃의 활동이 약 한 시간 간격으로 생기는 ‘꽃시계’ 구성은 이런 식으로 이루어졌다.

<시간구성>

18세기 스웨덴 식물학자 칼 폰 린네는 화단을 살피다가 꽃이 하루를 주기로 일정한 시간에 피는 것을 발견하곤 원형 또는 고리로 된 시계 문자판 형태의 화단에 ‘꽃시계’를 가꾸면서 일약 유명해졌다. 그가 만든 ‘시계 문자판’은 한 시간 동안 피지도 지지도 않는 꽃들이 포함된 12부분으로 나뉘어져 있었다. 식물의 하루 리듬은 개화開花나 잎의 운동은 물론 광합성과 같은 보다 더 근본적인 동화작용도 포함되어 있다. 이 정원 앞에서라면 틀림없이 손목시계가 필요 없을 것이며, 사랑하는 연인과도 훨씬 가까워졌을 것이다. 여기서는 하루 24시간을 기준으로 꽃시계를 표시해 보았다.

이런 ‘꽃시계’는 스웨덴 식물학자 칼 폰 린네에 의해 처음으로 만들어졌는데, 그는 낮과 밤을 되풀이해서 식물을 관찰했다. 그는 꽃이 리듬에 맞는 변화를 나타내면 그 다음으로 어떤 정해진 빛과 온도에서 변화가 지속되는지 조사했다. 그 결과 일정한 성질을 드러내면 이를 꽃밭에 적용하는 방법을 취했다.

린네의 ‘꽃시계’는 이렇게 가설계된 정원이었던 것이다.

(가)

(나)

(가) 이탈리아 베니스의 빌라 피사니 미로(Villa Pisani, Il Labirinto). 18세기 초에 만들이진 이 미로 정원은 당시에는 세계에서 가장 풀기 어려운 미로로 여겨졌다. 나폴레옹도 이 미로에 당황한 사람 중 하나였다고 전해진다. (나) 19세기 정원인 이 ‘꽃시계’ 화단 장치는 시간을 알려주는 구실을 했다. ‘꽃시계’ 화단이 만들어지기까지 식물은 스스로 일일 리듬을 발생시킨다는 대단히 끈기 있는 연구가 진행되었다.

그러던 것이 19세기에 접어들면 유럽 사회에서는 갑자기 시간을 알리는 화단 조성이 대유행하게 된다. 유행의 흐름이 바뀐 것이다. 정원에는 시간을 알리는 꽃들로 시계가 만들어 졌는데, 그것들의 정확성은 지금 생각해봐도 놀랍기만 하다.

화단은 문자판처럼 배열되어 각 화단은 그림에서처럼 낮 시각을 나타낸다. 꽃잎이 벌어지거나 오므라지는 시간을 정확히 알고 꽃을 심고, 날이 개어 있기만 하면 30분 이내 오차로 시간을 알 수 있었다. 지역에 따라 약간 다르긴 하지만 각 꽃의 활동이 약 한 시간 간격으로 생기는 ‘꽃시계’ 구성은 이런 식으로 이루어진다.

이런 ‘꽃시계’는 스웨덴 식물학자 칼 폰 린네에 의해 처음으로 만들어졌는데, 그는 낮과 밤을 되풀이해서 식물을 관찰했다. 그는 꽃이 리듬에 맞는 변화를 나타내면 그 다음으로 어떤 정해진 빛과 온도에서 변화가 지속되는지를 조사했다. 그 결과 일정한 성질을 드러내면 이를 꽃밭에 적용하는 방법을 취했다. 린네의 ‘꽃시계’는 이렇게 가설계된 정원이었던 것이다.

그의 정원은 몇몇 식물들이 하루 중 예정된 정확한 시간에 맞춰 꽃을 피우고 질 수 있도록 설계되어 있었다. 그것을 그는 1751년에 발행한〈식물 철학〉에서 개념을 차용해 ‘꽃시계’라고 불렀다. 그는 정원을 가져본 적은 없지만, 그의 아이디어는 19세기 초반에 몇몇 식물 정원으로 나타났다. (이때 린네에 의해 기록된 꽃 시간은 낮 시간 동안의 위도도 알 수 있게 했다.)

‘꽃시계’는 식물 고유의 성질이 반영된 것이다. 예를 들어 대나무의 일종인 가듀아 트리니이는 가장 정확한 체내시계를 가진 식물로 씨에서 성장하여 열매를 맺기까지 정확하게 30년 걸리는 순환 원리를 보여준다. 생물학자들은 이것을 식물의 체내시계라고 하는데, 식물은 외부의 리듬에 언제나 체내 시계가 동조하는 동조 장치(싱크로나이저) 또는 타이머를 갖고 있다. 식물이 정확하게 24시간 주기로 작용하는 것은 아니지만, 나팔꽃처럼 하루 주기, 즉 ‘서캐디언(circadian, 하루를 뜻하는 라틴어 ‘약(circa)’과 ‘하루(dies)’가 결합된 말.)’이 작동할 것은 확실하다. 나팔꽃은 누가 봐도 새벽녘에 꽃이 피어 저녁 무렵이면 지기 때문이다.

따라서 우리 주변의 몇 백만 개 꽃송이는 백 만 개의 작은 시계가 한 덩어리가 되어서 째깍째깍 시간을 재며 그 시간에 맞춰 일어나서 움직이는 우리 인간과 함께 돌아가고 있는 것이다. 당시 유럽의 귀족들은 하루 중 중요한 시간에 피고 지는 꽃들 중 몇 개를 골라 작은 화단에 전시해 놓고, 아침에는 모닝 차를 마시거나 저녁에는 블랙 스파이스 차이 차(Chai Spice Black Tea)를 마시면서 친구에게 꽃들의 티 타임을 알려주었던 것이다. 낭만적으로만 보자면 이보다 멋진 풍경이란 없다.

그런데 여기서 드는 의문이 있다. 왜 이 꽃시계는 19세기 들어 갑자기 유행하게 된 것일까? 그것은 19세기적 특성에 있다. 19세기의 주요 특징은 제국주의와 식민주의의 투쟁이다. 제국주의 국가로 봐서 아프리카와 아시아는 탐욕의 식탁 위에 놓인 가련한 물고기 신세였다. 유럽의 백인들이 아프리카에 들어온 이후로 이 검은 대륙에는 하나같이 자조격의 격언이 퍼져나갔다.

“백인들이 왔을 때 그들은 성서를 갖고 있었고 우리는 땅을 가졌었다. 그런데 지금 우리는 성서를 갖고 그들은 땅을 가졌다.”

19세기는 방대한 지구상의 제국가나 각기 다른 민족들을 대상으로 한 제국주의 침략시기였기에 약탈도 뷔페식이었다. 꽃시계의 시시각각 펼쳐지는 시간의 향연은 이 제국주의 정원의 차림표인 꽃 뷔페와 관련 있다.

물론 이것만 갖고 19세기를 통 털어 정의 내리진 못한다. 19세기는 과학 면에서도 눈부신 발전을 이뤄, 찰스 다윈은《종의 기원》을 발표하였고(사람들은 논란거리인 이 생물 세계의 진화법칙에 어떤 식으로든 관심 가졌고, 그것과 정원에 놓인 ‘꽃시계’ 는 서로 무관치 않았다), 파스퇴르는《자연발생설 비판》으로 발효와 부패를 관장하는 미생물의 길을 개척했고, 스펜서 같은 사회진화론자들은 다윈을 왜곡해 적자생존 논리로 제국주의 논리를 강화했다. 이에 대한 반동으로 마르크스와 엥겔스는《자본론》을 들고 역사 무대에 전격 등장하였던 것이다.

아프리카는 영국이 세로로 썰고 프랑스가 가로로 썰어대는 침략 정책을 주축으로 한 유럽 열강들에 의해 ‘꽃 화단’ 같이 갈가리 분할되어 전시 되었고, 아시아는 태평양의 여러 섬은 물론 본국까지도 침략의 대상으로 유린되었다. 우리가 서양 세계와 처음으로 만난 방식도 저들의 약탈․침략 방식에 있다. 이 점은 지금도 변함없는 큰 흐름을 이룬다.

또 한 가지 특색을 들자면 19세기 유럽 사회는 골동품 수집열이 대유행했다는 점이다. 전 지구적 문명을 대상으로 유물 발굴과 약탈 경쟁이 벌어졌다. 오늘날에도 유럽의 박물관을 채우고 있는 대부분의 유물들은 수많은 도굴 약탈의 노획물이다. 이렇듯 야만이 판치던 당시의 제국주의는 19세기식 식탁에 차려진 뷔페와도 같았다.

서양의 정원이 이렇듯 변모를 겪고 있을 때 조선의 정원이 모종의 두드러진 변화를 겪으며 발전해 온 것 같진 않다. 우리의 경우에는 생각의 정원, 예감(藝感)의 정원, 안정과 힐링의 정원, 자연과 인간이 일체하는 정원의 개념이 지속적으로 유지되어 왔다. 소박하고 질박한 멋의 정원, 자연과 조화를 이루는 정원 양식이 특징을 이룬다.

예컨대 세종대왕의 3자인 안평대군 이용의 정원인 무계정사(武溪精舍)만 보더라도 그렇다. 중국의 소상팔경(瀟湘八景)을 모방하여 인왕산 기슭에 지은 이 별장은 48가지 아름다운 경치를 보는 이의 마음에 담는 걸 원칙으로 했다. 마음 한 가운데 차 끓이듯 심상을 달여 보면 어떨까.

매화 친 창가에 비치는 밝은 달(梅窓素月), 대숲 길의 맑은 바람(竹逕淸風), 일본의 철쭉꽃(日本躑躅), 해남의 낭간석(海南琅玕), 섬돌을 뒤덮은 작약(飜階芍藥), 시렁 가득한 장미(滿架薔薇), 눈 속의 동백꽃(雪中冬白), 봄 지난 후의 모란(春後牧丹), 지붕 위의 배꽃(屋角梨花), 담장의 살구꽃(墻頭紅杏), 흐드러지게 늘어뜨린 해당화(熟垂海棠), 반개한 산다화(半開山茶), 흐드러진 배롱나무(爛漫紫薇), 가벼이 활짝 핀 흰 매화꽃(輕盈玉梅), 근심을 잊게 하는 망우초(忘憂萱草), 해를 향하는 해바라기(向日葵花), 문 앞의 버드나무(門前楊柳), 창가의 파초(窓外芭蕉), 안개에 덮인 푸른 전나무(蘢煙翠檜), 햇살 비친 단풍나무(映日丹楓), 서리 맞아 피는 국화(凌霜菊), 눈 속에 핀 도도한 난초(傲雪蘭), 만년 푸른 소나무(萬年松), 사계화(四季花), 백일홍(百日紅), 삼색도(三色桃), 금잔화(金錢花), 옥잠화(玉簪花), 거상화(拒霜花), 영산홍(映山紅), 오동잎(梧桐葉), 치자꽃(梔子花), 이끼 덮인 괴석(笞封怪石), 넝쿨에 덮인 노송(藤蔓老松), 가을을 긍지하는 붉은 홍시(矜秋紅柿), 이슬 맞은 누런 등나무(浥露黃橙), 촉나라 포도(蜀葡萄), 안석류(安石榴), 연못의 연꽃(盆池菡), 가산의 안개(假山煙嵐), 유리석(琉璃石), 옥거분(옥(玉+車)거(玉+渠)盆), 학이 우는 뜰의 소나무(鶴唳庭松), 사슴이 잠자는 정원의 풀밭(麝眠園草), 물가의 금계(水上錦鷄), 새장 속의 화합조(籠中華鴿), 남산의 맑은 구름(水覓晴雲), 인왕산의 저녁 종소리(仁王暮鐘).

숨이 찰 정도로 비해당 48경은 이어진다. 이런 정원 하나 있으면 달밤에라도 춤을 추겠다.

그러나 정작 더 뜻 깊은 뜻을 지닌 정원은 정원 밖에 있다. 자연을 끌어다 놓기보단 자연 속으로 뛰어 든다. 지금의 청암과 마포 사이 강가 위 산등성에 있던 비해당의 담담정(淡淡亭)이 바로 그것이다. 담담정 12경은 비해당 48영을 훌쩍 뛰어넘는다. 자연과 일체가 된다.

마포의 밤비(麻浦夜雨), 밤섬의 저녁안개(栗島晴嵐), 관악산의 봄 구름(冠嶽春雲), 양화나루의 가을 달(楊花秋月), 서호의 배 그림자(西湖帆影), 남교의 기러기 울음소리(南郊雁聲), 여의도의 고운 풀(仍火芳草), 희우정의 저녁햇살(喜雨斜陽), 용산의 고기잡이 불(龍山漁火), 잠두봉의 어사용(蠶嶺樵歌), 눈 내린 반석에서의 낚시(盤磯釣雪), 옹기골의 새벽연기(甕村新煙).

이런 자연의 정원에서 우리 옛 선비들은 시를 지었다.

봄이면 고운 풀과 자욱한 안개 속에 들판의 집이 이어져 있고, 수양버들이 햇살에 비쳐 강마을에 하늘거린다. 여름에는 해거름에 물고기가 가느다란 포말을 불고, 비가 그치면 물새 떼가 낮은 모래벌판에 가득하다. 또 가을이면 바위가에 시원한 풀을 깔고 앉아 회를 쳐 먹고, 아이를 불러 작은 배 끌고 낚시를 나갔다 돌아와 푸른 그물을 걷어 올린다. 겨울에는 인적 없는 낡은 나루에 해가 기울 때 아득히 매화꽃 너머 보이는 술집에 들러 옷을 잡히고 술을 마신다.(성간(成侃)의〈담담정시(淡淡亭詩)〉)

조선 정원이 드러내는 깊은 속살은 ‘꽃시계’를 통해 하루 시간을 보고 재는 서양식 정원보다 훨씬 깊은 맛을 선사한다. 유구한 세월을 거니는 인생의 참맛에 주목한다. 감추어지고 여민 속곳 같은 시간을 엿보게 한다. 나아가 극한의 평화의 경지를 선보인다.

비해당 48경이든, 담담정 12경이 읊은 모사 그림이든 소품 하나라도 놓을 뜰 자리가 있다면 팍팍한 도심에 그보다 소촐한 풍취를 누릴게 무엇이랴만 손에 쥐지 못하니 마음 속에 이런 멋진 풍광을 품는 것만으로도 넉넉하다. 이런 것이 서양과 동양이 다른 길을 간 바 아니겠는가.ⓒ 전경일 인문경영연구소